N'essayez pas de parler français aux chiens d'Isabel et Adriaan : ils ne comprennent que l'anglais. Dans la campagne de Haute-Loire où ils courent en liberté, personne ne ferait la différence entre ces deux gros toutous pacifiques et n'importe quel animal du coin. Sauf que ceux-là portent des noms zoulous, qu'ils viennent d'Afrique du Sud et qu'ils sont arrivés en France dans les bagages de leurs maîtres. C'est au milieu d'un hameau minuscule, trois maisons et des ruines, qu'Isabel et Adriaan ont décidé de s'établir il y a dix-huit mois. Lui, néerlandais, elle, française, et leurs trois filles, dont la dernière, Nelly, est une enfant adoptive, née dans un township de Johannesburg. Ils font partie des 90 000 personnes qui ont choisi de s'installer en Auvergne depuis cinq ans, selon une enquête de l'Insee menée en partenariat avec l'Agence régionale de développement des territoires d'Auvergne. A eux seuls, ces nouveaux arrivants composent maintenant 8 % de la population auvergnate. Des néoruraux, comme on dit. Ou des ex-urbains, si l'on veut, puisque la majorité d'entre eux viennent des villes.

C'est le cas de tous ceux qui, comme Isabel Parenthoen et Adriaan van den Assem, ont opté pour une profession intellectuelle ou artistique. Le genre de métier que l'on peut exercer à distance, pourvu qu'on ait Internet et le téléphone. Mais pourquoi quitter les villes, si riches justement en offres artistiques et intellectuelles ? Pourquoi venir planter sa tente (en l'occurrence une grange, parfaitement retapée) au lieu-dit Troupenat, avec les collines comme uniques voisines ? " D'ici, on voit loin ", remarque Isabel en montrant la vue sur la chaîne des Puys, derrière la maison. Prendre de la distance, sortir des rails, concevoir l'avenir autrement : les motivations d'Isabel et Adriaan sont aussi celles de nombreux ruraux d'adoption, qui partagent tous une grande pratique de la mobilité, à la fois géographique et professionnelle. Ce qui ne manque pas de piquant, puisque ces aventuriers d'un nouveau genre viennent s'établir dans des lieux définis, justement, par leur immobilité. Hypercontemporains, hyperconnectés, ils font leur trou dans des " trous "...

Isabel dirigeait le bureau de l'Agence France-Presse (AFP) pour l'Afrique australe, dix pays en tout, quand elle a mis le cap vers la Haute-Loire. Fini le journalisme, finis les zigzags entre les différents pays où la conduisait son métier. " Je ne trouvais plus dans cette vie ce que je cherchais ", se souvient-elle. Depuis quelques années, elle s'était formée au management, puis à la psychothérapie et au coaching en entreprise. Adriaan, de son côté, avait depuis longtemps délaissé la chimie pour des études d'ingénieur du son. A Troupenat, il a aménagé de ses propres mains un studio d'enregistrement pour lui, une salle de séminaire écologique pour elle. Tous deux alternent les sessions à domicile et les missions à l'extérieur. Isabel coache par Skype jusqu'en Australie, dirige des formations à Paris ou à Lyon, travaille avec des clients isolés ou des PME du coin.

La ville, ils ne l'ont pas fuie, enfin c'est ce qu'ils disent. Ils avaient surtout envie d'autre chose. De nature, d'espace, de ne plus marcher " dans le troupeau ", comme l'affirme Isabel avec une grimace : oublier les heures de pointe, " les grèves, les odeurs des gens, la trop grande proximité ". Et surtout, ne pas se retrouver coincés dans des rythmes qui n'étaient pas les leurs. Etre à la campagne, c'est reprendre la main. Le rêve contemporain par excellence pour les hommes et les femmes du XXIe siècle, hantés par l'idée de se sculpter un destin sur mesure. D'être dans le " faire " et l'" agir ", plutôt que dans le " subir ".

Ce désir est aussi celui d'Anthony Taylor Rischard, 44 ans, et de sa compagne. Eux vivent à Bournoncle-Saint-Pierre (Haute-Loire), un village ravissant et très, très tranquille : pas de café en vue, pas un chat dans les rues à 5 heures du soir. Face à l'église, bien en évidence, une plaque " Psychanalyste ", c'est elle, un panneau " Forge d'art ", c'est lui. Quand on se présente, il surgit en vêtements de travail, " dans mon jus ", sourit-il. Cinq minutes plus tard, chemise bleu clair et pantalon beige, c'est un autre homme - ne fût-ce les ongles un peu cernés, on le verrait plus volontiers urbain, branché. Surtout quand, au coin d'une phrase, surgit une pointe d'accent américain.

Né et grandi à Washington, de mère corse, Anthony a fait des études de production télévisée à Paris, avant de monter une entreprise de matériel électronique aux Etats-Unis, puis de se retrouver dans la communication numérique à Dubaï, en 2004. Là, il a rencontré sa compagne, originaire d'Issoire, Puy-de-Dôme. Ils ont eu deux enfants. Aujourd'hui, Anthony tient beaucoup à préciser qu'il n'a pas quitté le Golfe par aversion. Ce sont pourtant les excès de Dubaï qui leur ont fait lâcher la rampe, en 2009-2010. " Quel environnement voulions-nous pour nos enfants ? Pas celui-là, se souvient-il.Dubaï, c'est le fantasme, la démesure, pas la vraie vie : la goutte d'eau qui a fait déborder le vase urbain. " En s'établissant à Bournoncle, ils ont pu donner libre cours à leurs rêves, ou à leurs passions puisque Anthony travaillait déjà le métal, en parallèle du reste, depuis 1997.

Au départ, il a fallu s'adapter à certaines particularités locales. Ou se désadapter du train galopant d'une ville mondialisée, c'est selon. " Le fait de ne plus pouvoir aller acheter des vis à 22 h 30, c'était un peu dur, ironise Anthony. D'autant qu'ici, les commerces ont des horaires fantasques. " Accepter, aussi, de dépendre de sa voiture pour presque tous ses déplacements. " Mais enfin, observe-t-il, à Dubaï, l'embouteillage moyen est de deux heures et demie... " Quand on lui demande comment ça marche avec les " locaux ", il n'hésite pas : " Il y a un énorme apprentissage à faire en matière de relations sociales. Ici, on n'ignore pas ses voisins comme en ville, mais il faut un bout de temps pour être invité à l'apéro et se tutoyer. Une fois que c'est fait, on peut compter sur eux à 150 %. "

Tout de même, ces " expatriés " d'un nouveau genre n'ont-ils pas tendance à rester entre eux ? La tentation est forte. " D'abord, nous sommes de plus en plus nombreux ",remarque Anthony. Les trois quarts des amis du couple sont pourtant du coin. " Mais ma compagne est d'ici, ça facilite... ", précise-t-il. Pour lui, c'est clair : " Il y a un confort dans le dialogue avec des gens eux aussi éloignés de leurs racines. " Ce tropisme, Sandrine Chimbaud le connaît bien. Graphiste et spécialiste de la communication, cette femme de 40 ans vient de s'installer à Brioude, sous-préfecture de la Haute-Loire, après plusieurs mois dans une ferme isolée. " On va plus facilement vers des gens qui ne sont pas d'ici, constate-t-elle. C'est une curiosité naturelle. " Une question de goûts communs, de culture urbaine partagée, d'esthétique presque. Sans compter que les autochtones ne sont pas forcément très ouverts au brassage de population, comme l'explique Guilhem Vicard, photographe et graphiste originaire de la région parisienne, installé à Lavaudieu, Haute-Loire : " Ici, quand tu es de Brioude, à 25 km, tu seras un étranger toute ta vie. Alors quand tu arrives avec un 92 à l'arrière de ta voiture... "

Comme Sandrine, tous sont prêts à faire des kilomètres pour aller trouver à Lyon, Paris ou Marseille les expos, les musées, les cinémas qui leur manquent. " Nous n'avons pas tout à fait la même conception des distances que les gens d'ici ", observe Anthony. La ville à la carte, donc, une fois de temps en temps. " J'ai choisi une vie cui-cui, s'amuse Sandrine. Quand j'ai envie d'un restaurant japonais, je vais plus loin. " Quant à Guilhem, il va faire ses courses à la librairie du Centre Pompidou, à Paris. Récemment, avec sa compagne, ils ont fait les cinq heures de route pour assister à un spectacle de Marie-Claude Pietragalla.

Eux vivent donc à Lavaudieu depuis 2007, avec leurs deux enfants. Dans ce village historique enroulé autour de son abbaye, ils ont aménagé l'ancienne école laïque en maison d'habitation, au prix d'un an et demi de travail. A l'étage, on pourrait se croire dans un loft parisien si les fenêtres n'ouvraient sur un horizon de ruelles et de forêts. Pourquoi là ? Parce que Guilhem a des racines familiales dans le Cantal, pas loin. Son choix s'est fait au terme d'un itinéraire chahuté, tant géographique que professionnel : facteur, photographe, de nouveau facteur, puis graphiste et toujours photographe. Guilhem n'a " pas voulu fuir Paris ", d'autant qu'il y était bien logé, dans un HLM obtenu grâce à La Poste que tous ses copains lui enviaient. Mais " changer d'air ", ça oui. Et surtout, " avoir plus d'emprise " sur ce qu'ils vivaient, sa compagne et lui. " On est partis à l'essai. "

Alimentation et déplacements " en conscience ", habitat écolo, projet d'école alternative, création d'un café-lecture associatif, Guilhem a beaucoup fait. Et beaucoup appris sur le tas. Ce qui ne l'a pas empêché d'éprouver, parfois, des inquiétudes et des frustrations. D'abord, l'hiver est long, dans une région rude comme la Haute-Loire. Ensuite, les réseaux professionnels sont incertains. Fin 2012, avec sa compagne, ils se sont demandé si l'" essai " n'allait pas tourner court. A peu près à la même époque, Sandrine a failli laisser tomber sa vie " cui-cui ". Trop d'irrégularité dans les revenus, pas assez d'échanges avec des pairs.

Et puis, coup de chance, elle a rencontré Guilhem. Ensemble, ils ont créé un collectif qui leur permet de porter des projets, de communiquer " en live " par Internet, de se sentir moins isolés dans cette région largement peuplée " d'arbres et de vieux ", comme le dit Guilhem en riant. Persuadé de représenter une avant-garde, il se dit toutefois que l'isolement ne durera pas toujours. " En 2007, quand je me suis installé, mon grand-père m'a dit : "Tu es fou, c'est le désert, l'Auvergne." Je lui ai répondu : "On n'est pas les seuls. Tu verras, dans dix ans ce sera la banlieue de Lyon." "L'affaire est peut-être en route, espérons seulement qu'il faudra un peu plus de dix ans...

Raphaëlle Rérolle

Grâce au Blizart, bistrot sans égal à La Chaise-Dieu, http://cafeblizart.wix.com/blizart on a pu découvrir ce vendredi soir le spectacle hilarant proposé par Les Tartignolles, deux acteurs-chanteurs qui déroulent leur spectacle depuis 1997, un abécédaire de prénoms féminins, d'Adèle à Zoé, prétexte à des chansons et des saynètes empreintes de beaucoup de poésie, accompagnées par les instruments de musique les plus improbables. Ils se qualifient eux-mêmes de duo d'imbéciles heureux. Beaucoup de capacité d'improvisation et d'esprit de répartie, on s'amuse tout simplement.

Grâce au Blizart, bistrot sans égal à La Chaise-Dieu, http://cafeblizart.wix.com/blizart on a pu découvrir ce vendredi soir le spectacle hilarant proposé par Les Tartignolles, deux acteurs-chanteurs qui déroulent leur spectacle depuis 1997, un abécédaire de prénoms féminins, d'Adèle à Zoé, prétexte à des chansons et des saynètes empreintes de beaucoup de poésie, accompagnées par les instruments de musique les plus improbables. Ils se qualifient eux-mêmes de duo d'imbéciles heureux. Beaucoup de capacité d'improvisation et d'esprit de répartie, on s'amuse tout simplement.

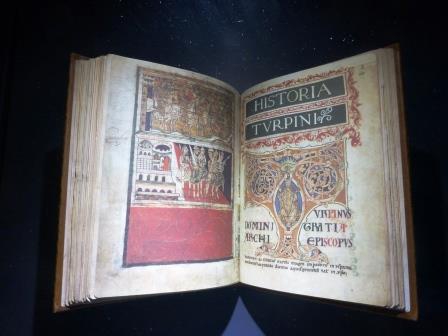

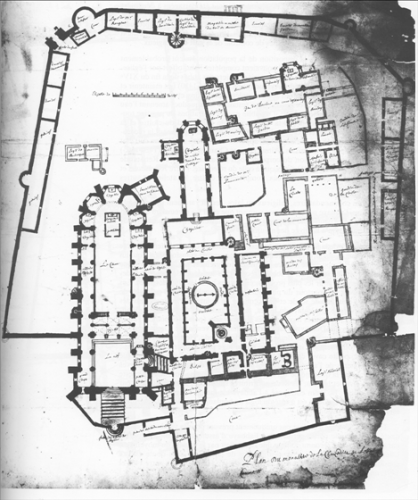

Ce dernier dimanche de juin, les universitaires prenaient la parole dans l'Auditorium Cziffra de La Chaise-Dieu pour présenter au public venu très nombreux le fruit de leurs recherche sur l'abbaye et le village.

Ce dernier dimanche de juin, les universitaires prenaient la parole dans l'Auditorium Cziffra de La Chaise-Dieu pour présenter au public venu très nombreux le fruit de leurs recherche sur l'abbaye et le village.  Voici un lien à diffuser largement, un vote sur France 2 pour le plus beau monument de l'Auvergne avec l'Abbaye de la Chaise-Dieu parmi les concurrents..

Voici un lien à diffuser largement, un vote sur France 2 pour le plus beau monument de l'Auvergne avec l'Abbaye de la Chaise-Dieu parmi les concurrents..